29歲女教師患糖尿病後跑馬拉松,三年後尿毒症,原來她有五個壞習慣!

她不是「愛喝水」,她是不分時機地喝水~~~她每天喝4升水,自以為「洗腎」 但她忽略了一個問題——血糖高時大量飲水,會進一步加重腎臟負擔,尤其是夜間多次起夜,影響內分泌平衡。

我們曾收治一位55歲的女性糖尿病患者,因「多飲水」導致低鈉血症,出現意識模糊 「喝水養腎」不是偽命題,但方式要講求科學。

7 / 11

她不是「不吃藥」,她是迷信「自然療法」~~~她拒絕正規控制血糖的方式,轉而相信「食療」「排毒」「草本飲品」 在我們接診她時,已有多個藥物性腎損傷的跡象。

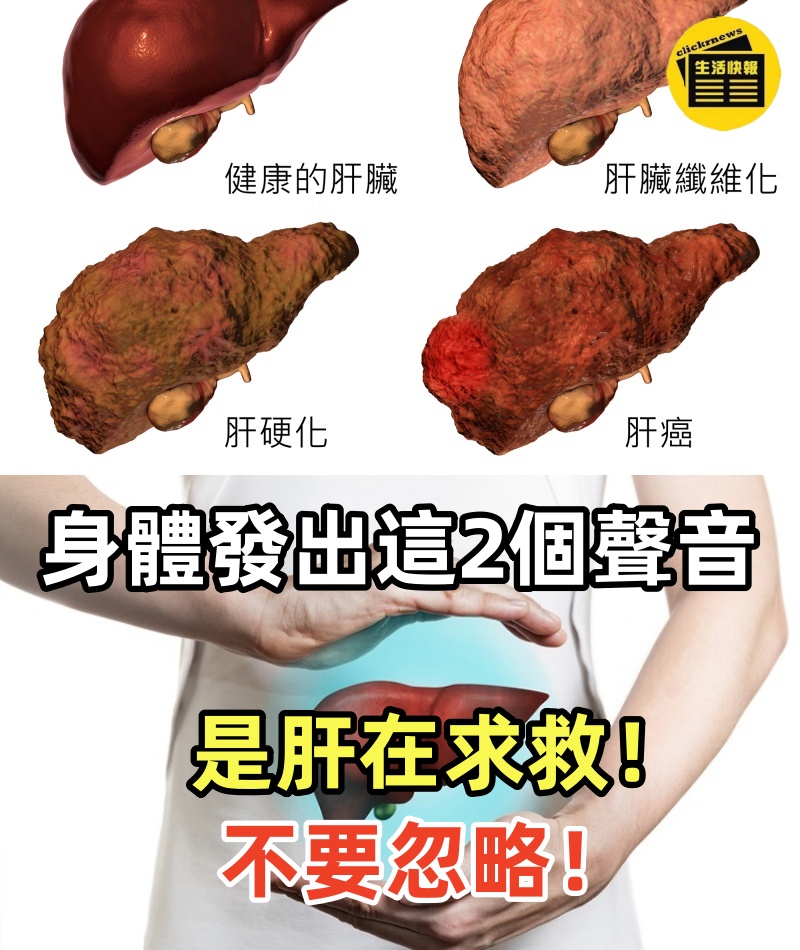

糖尿病引發的腎損傷(糖尿病腎病)是不可逆的,一旦發展到尿毒症,意味著必須依靠透析維持生命。

8 / 11

「自然」不是萬能的解藥,反而可能是「慢性毒藥」很多人誤以為,「尿毒症」是終點,它常常悄無聲息地開始於生活細節。

我們在門診中見過大量「表面健康」的患者,最終因「5個習慣」拖延了最佳干預時機。

這不是個體的失敗,而是對健康理解的一種集體盲區。

9 / 11

誤區一:「我控制飲食了,就沒問題」 控制飲食≠科學管理。 營養學會2022年發布的指南中明確指出:中老年人群每日蛋白質攝入應達1.0g/kg體重。

但我們調查發現,超過70%的50歲以上人群日均蛋白質攝入不足。 這將導致免疫力下降、代謝失調,加速慢性病進展。

誤區二:「體檢正常,我很健康」 腎功能的關鍵指標,不僅僅是肌酐,還有尿微量白蛋白、eGFR等更精細的檢測。

常規體檢往往不包含這些項目,更不用說風險評估和綜合評估。

預防,從來不是「等問題出現再處理」,而是提前布局。

10 / 11

就像建築抗震設計,不是等地震來了才補牆,而是提前加固結構。 對於有糖尿病家族史、長期熬夜、情緒波動大、肥胖、40歲以上等人群,應主動進行腎功能專項篩查。

建議: · 每年一次尿微量白蛋白檢查 · 每半年一次eGFR測定 · 每季度評估血壓、血糖、血脂「三高」管理情況 生活方式的重建,是對抗「慢性病沉默殺手」的真正武器。

我們在門診推行的「慢性病生活干預門診」,曾對一位68歲糖尿病腎病患者進行系統管理:調整飲食結構、制定個性化運動計劃、引導睡眠節律、心理減壓訓練。

11 / 11

一年後,他的eGFR從52上升到68,生活質量顯著提升。 他最常說的一句話是:「我不是在對抗病,而是在重新認識自己」醫學不是萬能的,但健康可以是主動選擇的結果。

作為一名臨床醫生,我始終認為:真正的「健康自由」 不是你現在沒病,而是你知道如何預防未來的病。 我們不能改變基因,但可以改變生活方式。

也許你正在做的某些「健康習慣」 其實是風險源泉。 也許你以為的「自律」 恰好是身體最不能承受之重。

願你在努力生活的同時,不要忘了,身體是你的唯一載體,值得你溫柔以待。